ボランティアとインタープリテーションの交点

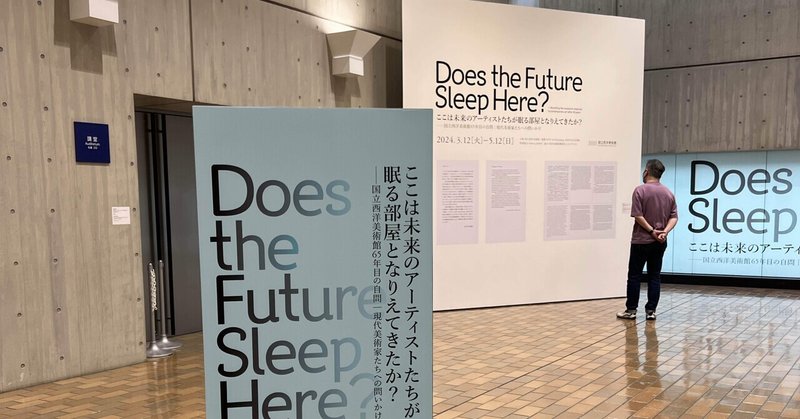

先週の日曜は、国立西洋美術館で初となる現代アートの展覧会「ここは未来のアーティストたちが眠る部屋となりえてきたか? —— 国立西洋美術館65年目の自問|現代美術家たちへの問いかけ」の会期最終日に滑り込み。

展示会を紹介しても参加ができないのですが、内容についてはTokyo Art Beatのこちらのレビューが詳しいのでこちらをどうぞ。

「これまでの枠組みを問う」「どのように枠組みを問い直すのか」というのは、美術館に限らず、社会の至るところで求められている態度のように感じられます。その点でも、示唆のある展示でした。

個人的に印象に残ったのは、上記のレビュー記事でも触れられている田中功起さんと弓指寛治さんの展示。田中さんの美術館側に6つの提言を出しただけでなく、文化研究者の山本浩貴にさんに自身の提言への批判を依頼し、合わせて掲示するというもの。テキスト中心の展示でしたが、挙げられている論点、その提示の仕方から学ぶ点が多々ありました。

一番印象に残ったのは弓指寛治さんの山谷のドヤと上野のホームレスを主題とした新作「You Are Precious to me」です。1年のフィールドワークを通じて、知ったこと、出会った人々の物語や想いが、テキストや絵画等で展示されている作品でした。シラスでの配信も話題になっていたので、こちらも貼っておきます。

弓指さんは、山友会が実施するテント生活の方々を訪問するアウトリーチ活動にも参加していたそうです。美術館のなかだけでなく、美術館が置かれた地域や社会状況に対する捉え直しを呼びかける作品として、印象深いものでした。

この展示を見ながら、自分が思い出したのは前日の土曜に受講していた「インタープリテーション」の入門講座です。

インタープリテーションは、直接の体験や教材を通じて、事物や事象の背後にある意味や関係を明らかにした教育活動のことを指すそうです。弓指さんが参加したボランティアやアウトリーチの活動も、インタープリテーションの対象となるのではないか、そんなことを考えてみたい。

団体は常にボランティアが不足していると聞きます。ボランティアとして参加し、そこから事象の背後にある意味や関係を知る機会に触れられることの価値は高いのではないでしょうか。もちろん、受け入れる団体の負担が増えてしまわないようにすることは前提ではありますが。

それぞれ体験したことの学びだけでなく、つなげて考えることで新たに発見できそうなことが得られたので、しばらく考えてみたいと思います。

サポートいただけたらその分、執筆活動等に充当させていただきます!